——中科前沿科学技术研究院办院方针

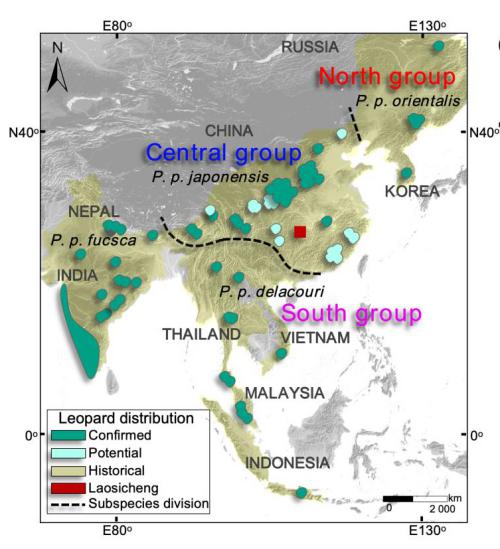

1月15日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、西北大学和湖南省文物考古研究院共同主导完成的题为《古DNA准确鉴定湖南老司城遗址残缺头骨以及东亚豹母系遗传历史新见解》(Ancient DNA unravels species identification from Laosicheng site, Hunan Province, China, and provides insights into maternal genetic history of East Asian leopards)的研究论文,在线发表在《动物学研究》(Zoological Research)上。该研究针对湖南老司城遗址两个具有鉴定争议的动物头骨,开展了古DNA数据获取,获取了2例线粒体基因组数据。研究通过形态学(CT扫描三维重建)和分子生物学方法,将这两个动物头骨鉴定为华北豹。进一步的研究发现,东亚豹可以明确划分为东北豹、华北豹和华南豹三个主要亚群(图1)。这一成果为考古遗址中哺乳动物遗骸的准确鉴定提供了一个形态学和遗传学方法相结合的范例,并对探索东亚地区豹的母系遗传历史具有重要意义。

老司城遗址位于湖南湘西土家族苗族自治州,是南宋绍兴五年(1135年)至清雍正二年(1724年)永顺彭氏土司的政治、经济、军事、文化的中心。该考古遗址出土了大量动物骨骼,为探讨清代中期以前该地区动物群体组成提供了机会。在发现的1万多例可鉴定骨骼标本中,有2例残缺的哺乳动物头骨存在较大争议。

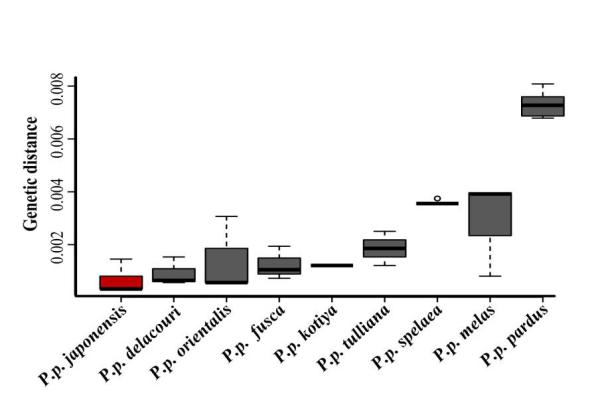

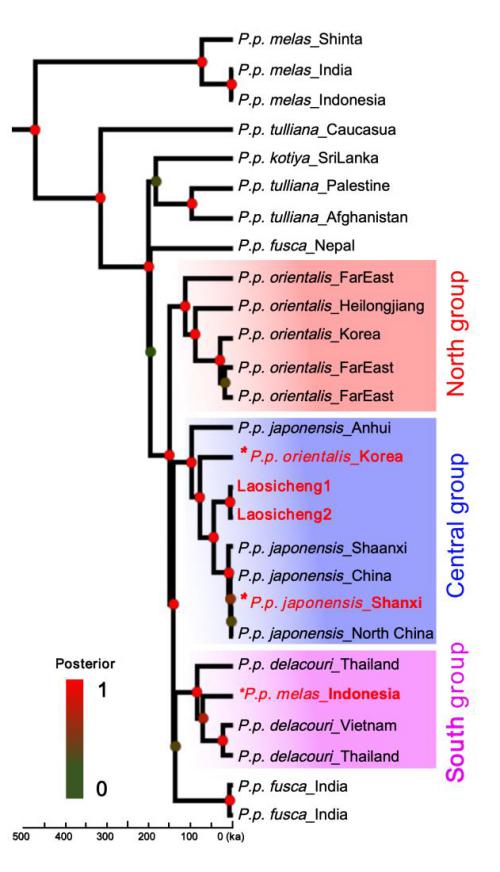

该研究运用micro-CT技术,对残缺头骨进行扫描并对形态数据进行分析。结果表明,2个动物头骨的听泡和乳突特征与猫科(Felidae)动物的形态特征存在高度相似性。因此,CT扫描结果认为这两个头骨应归属于猫科动物。然而,由于头骨的残缺,形态学鉴定无法做出进一步明确的物种鉴定结果。在这种情况下,科研人员利用古DNA方法获取了2个头骨样品的高质量线粒体全基因组数据。系统发育和遗传距离分析的结果均显示,这2个动物头骨来自于华北豹(Panthera pardus japonensis)(图1、2、3)。

此前,国际自然保护联盟猫科动物专家组将华北豹划归到东北豹(P. p. orientalis)。而本研究显示东亚地区的东北豹、华北豹和华南豹(P. p. delacouri)被明确划分为三个不同的亚群,且分别与东亚北部、中部和南部的地理位置相对应(图1)。研究通过线粒体基因组数据的突变率推算发现,东北豹、华北豹和华南豹的分化时间约为15.5万年前。上述成果为东亚地区豹的母系遗传历史提供了新见解。

考古学证据表明,在约600-300年前,湖南老司城遗址周边的豹种群相当丰富,与现今豹种群的分布存在较大差异。种群历史分析表明,豹的有效种群规模在过去3万年中一直呈下降趋势。过去几个世纪以来,豹种群的快速下降则更可能是受到人类活动的影响。

研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划和中国科学院等的支持。

图1. 豹在欧亚大陆东部地区的分布情况

图2. 老司城1号样品和豹属物种间的遗传距离比较

图3. 基于线粒体基因组构建的豹贝叶斯树(主要展示欧亚大陆东部群体)

中科前沿(厦门)科学技术研究院©版权所有 服务客服:020-36034906 / 4006 285 158 邮编:361006

地址:广州市黄埔区科学城广场大厦A4栋 / 厦门市湖里区嘉禾路396号

网址:http://www.zk-yjy.com 网站备案许可证号:闽ICP备2024030786号